阿坝旅游

欢迎访问阿坝旅游网

[扫码购票]

[扫码购票] [扫码购票]

[扫码购票]

文庙

状元坊

中国网6月7日讯 又是一年高考季,六月流火,每年的这个时候都是高考最为紧张的日子,对于每个家庭都有着举足轻重的牵挂。无论古代还是现代,考试对于人生的今后发展影响很大,古代是鲤鱼跃龙门,一考定终生;现在是行行出状元,条条道路通罗马,不论你考试怎样,请别忘记,用一种开放的视野,换一种轻松的心态,到科举之乡四川阆中来感受源远流长的科举文化。

贡院一角

教子堂

四川贡院——古代科举的活化石

全国重点文物保护单位—贡院:是目前国内保存最完好、面积最大的科举博物馆。贡院主要由大门、考棚、致公堂、明远楼等建筑组成的四合庭院建筑,是研究我国古代科举建筑、科举制度和古代教育制度的重要实物资料和展示场所。“贡院”就是封建社会为皇帝选拔人才的地方,只有用于省考和国家礼部考试的场所才能称为贡院。清朝初年,全川未靖,阆中先入大清版图,四川省省会设于阆中,时间长达17年,在阆中举行了四科乡试,

阆中贡院为清嘉靖年间所重建的,前院是考场,后院是斋舍,四周都是号房。考试时按天、地、玄、黄……编号,每间号房有进出小门一道。与大门相对的正厅是一楼一底的殿堂,是考官唱名、发卷、监考的地方。庭院中是十字形走廊,走廊两边栏杆连带靠背木椅,供考生休息候点,廊道两旁的木栏上带有飞仙椅。斋舍为一楼一底四合院,楼下庭院纵贯走向。

“参拜主考、监临大人,鞠躬!”身着秀才服装的游客文字彬彬走进考场,威严的主考大人坐在太师椅上一脸严肃,威风凛凛的兵卒手持武器守卫考场,这是为了让游客感受科举文化现在贡院里进行的“秀才赶考”表演场面。考生要经过搜身等程序,拜见主考大人,监考的官员宣布考场纪律,然后考生按照号牌进入考舍,这些人要在隔成格子一样的考舍中经过三天两夜的漫长考试。阆中乡试贡院在秋天举行考试,称“秋闱”。考生进考场之日,发给考生三根蜡烛,烛尽收卷。 “号房”,每间考室有进出小门一道,正中墙头有小窗一扇,房顶置亮瓦和气孔。

考场情景再现

四川贡院

兄弟状元——闻名遐迩的“状元窝子”

从隋朝开始迄今在一千三百多年的科举历史长河中,阆中共出了4名状元,115名进士,402名举人,成为四川有名的状元窝子,尤其是尹枢尹极、陈尧叟陈尧咨兄弟状元更是传为佳话。

尹枢,唐德宗贞元七年791状元及第;尹极,宪宗元和八年813年状元及第。两兄弟考中状元时都是七十多岁的老者。 “佳人比香草,君子即芳兰。”这千古名句,是唐代大诗人卢纶写给尹枢的。相传尹枢不仅文才出众,胆识也过人。唐代是开放而多元的时代,尹枢参加的这次状元考试便是如此。在要放榜的时候,500多考生都摒住呼吸惴惴不安的等主考大人宣布。而主考大人却希望有人帮助他点评一下各自的文章,一时间,大家面面相觑,这时71岁的尹枢走过来说试一试,于是尹枢每评一个,就大声念出原因,众考生听了都十分服气,念到最后主考大人问,谁是本科的状元啊?尹枢大声说一句,非我莫属!主考大人被尹枢的气场震撼,于是尹枢便成了中国历史上唯一一个自放状元。

历史上有个谜团一直未能解开,为何尹枢、尹极状元及第后没有做官?因为在古代科举制度下,考取进士为贵,但是取人太少,每榜所取少则十几人,多则三十几个人,一般为20多人,所以很多人考了一辈子都没有考中,所以说:三十老明经,五十少进士。其次为何考中没有去当官呢,因为在唐代进士及第后,尚需经过吏部考试一关,称为关试,合格后才能授官,所以尹枢兄弟虽为状元,或因为关试无成,或者因为关试没考,所以没有做官。两兄弟就这样告别京城回到阆中成为平民,当时的阆中县令专门为两位状元拨了一块地,下令修建状元府,即为现在的状元府第。

在阆中市东山园林有一个天然洞穴,这个地方叫做状元洞(读书岩)的地方,是三陈兄弟在此发奋读书的重要遗迹。状元洞,又称读书崖、南岩、将相堂,位于大像山上。此天然岩穴,长34米,深约20米许,穴口高4米,后来尧叟、尧咨高中状元,故名状元洞,又因尧叟、尧佐官至宰相;尧咨善骑射,文武双全,官至节度使,成为将军,故又名将相堂;由于有御题“紫薇亭”,故又称星岩。

陈尧叟(961—1017),字唐夫,陈省华长子。端拱二年(公元989前)已丑科状元,授光禄寺丞、直史馆,历任河南东道判官、工部员朗,升广南路转运使、广南安抚使。陈尧佐(963—10044),字希元,陈省华次子,端拱元年进士及第,历任魏县、中牟县尉,知朝邑、真源诸县。陈尧佐又是水利专家,治水功劳卓著。陈尧佐善书法,工诗,有文集30卷,著有《潮阳编》、《野庐编》、《遣兴集》、《愚邱集》等。陈尧咨(9701034),字嘉谟,陈省华第三子。咸平三处(公元1000年)庚子科状元,历任将作监丞、通判、团练副使、右谏议大夫、集贤院学士、工部郎中、永兴军节度使、安国军节度使、武信军节度使等职。

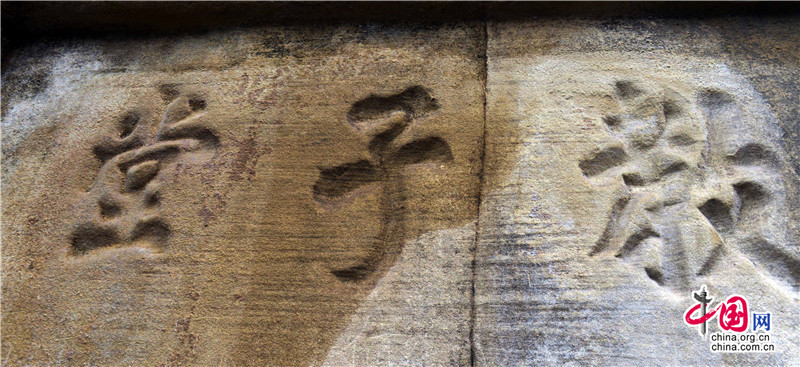

相传 “三陈”之母冯氏,阆州南部人。以“严”而名,夫省华为官在外,她严持 家教,亲送“三陈”至阆中城江南大像山南岩石窟(后谓三陈读书岩),就读于隐居在此的南唐名士高士安,终于成就了名扬古今的“三陈”。在读书岩的石壁上至今还遗留着宋真宗亲笔御书“紫薇亭”,苏东坡落款并留名的”将相堂”、司马池司马光父子“捧砚亭”以及“出兄弟状元宰相处”、“教子堂”等珍贵的石刻和石窟塑像。状元洞冬暖夏凉,绿树成荫,溪水潺潺,是静心读书的一个好地方。

唐宋四状元

状元洞

文庙书院——今朝犹闻读书声

阆中既有府文庙,又有县文庙。府文庙,建于宋代,六十年毁掉。县文庙建于宋代,经过反复迁徙,建于火药局街,文革后只有大成殿、照壁保存完好,阆中市于2013年全面恢复县文庙,现有棂星门、大成门、大成殿、崇圣殿、东庑西庑、名宦祠、乡贤祠、国学馆等建筑,现在建成的阆中文庙,古朴典雅,气势恢宏,是崇拜孔子和传承国学文化的好去处,

历史上,阆中官办民办的书院众多,锦屏书院最为有名,明嘉靖初知府张思聪建于府治西南,并有三贤祠祀朱熹、张栻、黄裳三先生。陈宗虞有《三贤祠记》。万历、天启时均重修。邑人中丞徐绍吉有记。明末毁。清康熙二十六年(1687)学使周灿重建,寻又废。乾隆十六年(1751)观察使周琬重修。二十三年知府庄学和移建于城东北隅古治平园旧址。计有讲堂、厅堂、斋舍等共24间。嘉庆六年(1801)署知县李天培迁回城内原址。川北道黎学锦以其处为会府,将书院迁至城外庄学和移建处。置学田多处,收租银550余两供费用。清末废除科举,兴学校,遂改名为保宁閤福公共学堂。辛亥革命后改名保属联立中学校。1938年国立四中的一千八百名师生迁徙至此。解放后,此处作为阆中中学、城东中学和东风中学的场所,至今古朴典雅的校门上尚有“学习奋斗”字样的校训激励着莘莘学子。阆中还有三陈书院、月岩书院、云屏书院、东岭书院、皋飏书院等。

当时间迈入2015年,阆中市按照全民阅读,建设书香古城的目标,采取以政府为主体,依托国家项目资金,社会力量参与捐赠等方式在古城院落中建设张家小院?阿来书院、李家大院?太阳圣火童年书屋,杜家客栈?世界知识出版社书院,镇江楼?旅游书院等10多家书院。无论游客何时何地,只要走进古城院落中,就可以选择到自己喜欢的书籍,一杯清茶,一本好书,在喧嚣中寻找到宁静的港湾,精神的家园。

正在筹建之中的中国众筹图书馆又是构建世界最大的“书城”迈出的重要一步,众筹图书馆位于阆中古城双栅子街48号,建筑面积5000平方米,分为图书馆主体休闲阅读区、主题书店休闲阅读区、书香主题休闲住宿区和众筹纪念品销售区四个功能区。通过中国众筹图书馆微信公众平台网上众筹、成都建中社会工作服务中心志愿者众筹、中国众筹图书馆主题书店现场购买众筹三种方式筹集书籍。中国众筹图书馆将通过现代互联网技术,对每一本众筹图书建立二维码档案,众筹者可通过登录图书馆微信公众平台,了解所捐图书的阅读数量、存放环境以及二次捐赠流向等信息。

科举福地,书香阆中,是每一个追忆历史,热爱读书人的向往之地和留恋之地!

(张晓东)